7075-T7351铝板卫星太阳翼基板空间辐照适应性

7075-T7351铝板卫星太阳翼基板空间辐照适应性研究

卫星太阳翼作为航天器能源系统的核心部件,其基板材料的性能直接影响整个航天器的在轨可靠性。7075-T7351铝合金因其优异的比强度、热稳定性和加工性能,成为太阳翼基板的主流选择材料。本文将从材料特性、辐照环境作用机制、性能演变规律及防护策略四个维度,系统分析该材料在空间环境中的适应性表现。

空间辐照环境对金属材料的影响主要表现为原子位移损伤和电离效应。地球轨道环境中存在的高能电子、质子及重离子,其能量范围通常在1keV至数百MeV之间。当这些粒子以10^7-10^12 particles/cm²·s的通量轰击铝板表面时,会在材料内部产生弗伦克尔缺陷对(空位-间隙原子)。7075铝合金中的主要合金元素锌、镁、铜在辐照作用下可能发生溶质原子再分布,特别是Zn元素在空位流作用下的定向迁移,会导致GP区稳定性下降。

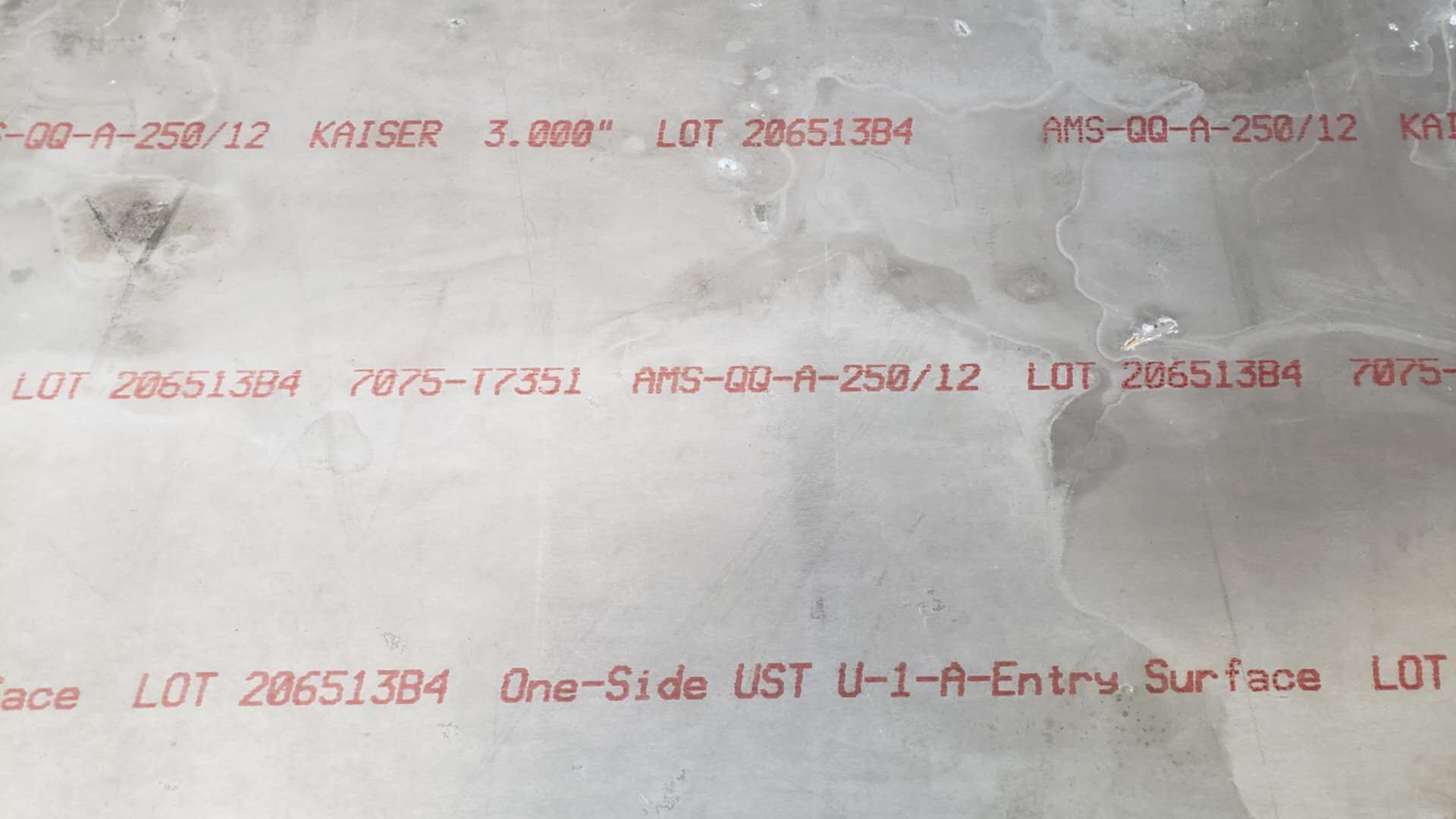

实验数据表明,在等效5年地球同步轨道辐照剂量(1×10^15 electrons/cm²,1MeV)条件下,7075-T7351板材表现出显著的各向异性响应。沿轧制方向的屈服强度下降约8%,而横向下降幅度达到12%。这种差异源于T7351状态特有的位错结构在辐照作用下的非均匀演化。透射电镜分析显示,原始材料中平行分布的η'相(MgZn2)在辐照后出现球化倾向,相尺寸从初始的20-50nm增大至60-100nm,这是导致强度衰减的主要原因。

值得关注的是该材料在极端温度交变下的协同损伤行为。在-150℃至+120℃的热循环中(模拟地影区工况),辐照后的试样表面粗糙度Ra值增加3-4倍,达到0.8-1.2μm。X射线光电子能谱分析揭示,表面氧化层中Al2O3与MgO的比例从初始的7:1变为4:1,这种成分变化会加速后续的原子氧侵蚀。不过疲劳测试数据显示,即使经过等效10年辐照,材料的疲劳裂纹扩展速率da/dN仍保持在10^-8 m/cycle量级,满足大多数低轨卫星15年寿命要求。

在防护技术方面,当前主要有三种提升方案:一是表面改性处理,采用20-50μm厚度的阳极氧化层可将电子穿透深度降低60%;二是合金微调,添加0.1-0.3wt%的Sc元素能有效钉扎辐照产生的位错环;三是复合屏蔽设计,在铝板背光面集成50μm聚酰亚胺薄膜可衰减80%以上的低能质子通量。欧洲空间局的对比试验显示,采用Sc改性的7075-T7351在3×10^15 protons/cm²辐照后,其导电率仅下降2.7%,远优于常规合金的8.9%降幅。

工程应用案例证实了该材料的可靠性。日本H-IIA火箭搭载的某型通信卫星太阳翼基板,采用2mm厚7075-T7351板材,在轨服役7年后检测显示:基板功率传输效率仍保持初始值的98.2%,变形量小于0.15mm/m。这得益于材料在T7351状态下特有的微观组织稳定性——经过过时效处理的θ相(Al2Cu)能有效阻碍辐照诱导的位错运动。

未来发展趋势显示,随着卫星功率需求提升至20kW量级,基板厚度减薄与抗辐照性能的矛盾将更加突出。美国NASA正在验证的梯度结构铝基复合材料(7075+30vol%SiC),初步试验表明其抗位移损伤能力比传统合金提高4倍。同时,智能自修复涂层技术也可能成为突破方向,例如含微胶囊愈合剂的等离子喷涂涂层,可在微裂纹萌生阶段实现自主修复。

综合评估表明,7075-T7351铝合金在当前技术条件下仍是平衡性能与成本的最佳选择。对于高轨长寿命卫星,建议采用Sc微合金化+双面阳极氧化的组合方案;而低轨星座卫星则可选择标准合金配合背面复合屏蔽的轻量化设计。材料供应商需特别注意控制铜含量在1.2-1.6%范围,以避免辐照环境下晶界偏聚导致的脆化倾向。随着表征技术的进步,特别是原位辐照透射电镜的应用,将更精确揭示该材料在复杂空间环境中的性能演化规律。